La construction d'un État autoritaire par Chávez et la politique de continuité de Maduro

La mise en place d'un État autoritaire sous le mandat présidentiel d'Hugo Chávez

Dés sa prise de pouvoir en tant que président du Venezuela, le socialiste Chávez promeut une nouvelle constitution qui est créée par l'Assemblée nationale constituante, composée de 131 députés élus au suffrage universel direct. Elle entre en vigueur le 20 décembre 1999 et prévoit le renforcement des pouvoirs présidentiels d'après les articles 225 à 237 de la Constitution, et militaires d'après les articles 322 à 332 de la Constitution. Le parlement devient monocaméral, remplaçant le Congrès de la République. Encore aujourd'hui, l'Assemblée nationale est composée de 277 députés qui sont élus pour 5 ans. À partir de l'année 2000 et de sa réélection le 30 juillet, le régime connaît une dérive autoritaire notamment lorsque Chávez va obtenir de l'Assemblée nationale, le droit de légiférer par décrets présidentiels mais aussi de nommer les juges lui permettant d'avoir le contrôle de la justice. Afin de servir son image, il met en place un culte de la personnalité notamment par le biais des médias d'État, la radio et la télévision, et censure les médias privés. Tous les dimanches, à partir de mai 1999, Chávez anime une émission appelée Aló Presidente . Ce talk-show lui permet d'annoncer ses décisions, de paraitre proche de son peuple en téléphonant à des « téléspectateurs » mais aussi de dénoncer les pratiques de ses ennemis politiques et de se moquer du néolibéralisme et de l'impérialisme de l'administration américaine de George W. Bush. Afin de lutter contre cette dérive autoritaire d' « el Commandante », l'opposition composée du patronat ainsi que de syndicats, se mobilise à partir de 2001. Des grèves sont organisées mais sans succès. Les opposants sont alors remplacés par des soutiens à Chávez.

Extrait d'une émission télévisée d'Aló Presidente

Promotion d'une politique sociale permettant l'adhésion des catégories populaires

Hugo Chávez rompt le pacte de Puntofijo et met en place une politique sociale en nationalisant les grandes entreprises afin d'installer la révolution bolivarienne notamment en redistribuant les revenus pétroliers et les terres. Il promeut des programmes sociaux afin de favoriser l'alphabétisation, d'améliorer les conditions de vie de la population en matière de santé et de finance, avec l'octroiement de microcrédits. Par ailleurs, Chávez est connu pour avoir créé des conseils communaux, organes permettant la démocratie participative et la tenue de référendums d'initiative populaire, d'après l'article 71 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela. Cette politique en faveur des catégories populaires permet à Chávez, un soutien indéfectible lors des élections présidentielles.

Photographie d'une manifestation de soutien à Chávez au vu des élections présidentielles du 07 octobre 2012.

Nous pouvons lire sur l'affiche à gauche: «

Le cœur du peuple est en place. Votez pour Chávez! »

.

Sur l'affiche à droite: « À gauche, PSUV », le PSUV étant l'abréviation du Parti socialiste unifié du Venezuela, le parti fondé par Chávez.

La poursuite de la politique autoritaire par Nicolás Maduro

À sa mort en 2013, Chávez

désigne pour successeur Nicolás Maduro qui gagne les élections

présidentielles. Le président socialiste Maduro poursuit la politique autoritaire mise en place par Chávez et continue de vouer un culte à la mémoire de l'ancien président, ce qui lui a permis d'acquérir une part de la popularité dont bénéficiait Chávez. Maduro reprend l'idée de Chávez

d'une émission télévisée promouvant la politique du président, au sein de son émission Diálogo Bolivariano. Encore aujourd'hui, la politique est promue par ce moyen de communication qui est présent sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook.

Extrait de l'émission télévisée de Diálogo Bolivariano, du 23 janvier 2012

Comme Chávez, Maduro surveille et impose ses décisions dans tous les domaines étatiques. Dés son élection en 2013, Maduro a nommé son fils unique, Nicolás Maduro Guerra, à la direction d'une commission chargée de surveiller le gouvernement et ses actions dans tout le pays, mais aussi à la direction de l'École de cinéma.

Photographie de Nicolás Maduro Guerra prise le 08 août 2017.

En 2017 alors que la procureure générale Luisa Ortega dénonçait le manque de transparence dans l'élection de l'Assemblée constituante, dont Nicolás Maduro Guerra est membre, elle a été destituée par cette même assemblée. Cette destitution est due au contrôle de Maduro sur la justice. En effet, depuis mars 2017 Luisa Ortega s'était opposée au président et à ses pratiques antilibérales, répressives sur les civils.

L'autoritarisme à l'épreuve des élections

Lorsque

l'opposition gagne les élections législatives en décembre 2015, Maduro prend

alors la décision de marginaliser la chambre des députés. Une Assemblée

constituante est alors élue afin de s'octroyer l'ensemble des pouvoirs.

Maduro

est réélu le 20 mai 2018 mais le scrutin est contesté. Il fait l'objet d'une

tentative d'attentat le 04 août 2018 par un membre du parti Volonté

populaire, fondé par Leopoldo López. Il s'en suivi alors une vague de

répressions contre les opposants.

Le 04 janvier 2019, sa réélection est rejetée

par le Groupe de Lima qui a demandé le transfert des pouvoirs à l'Assemblée

nationale. Le pouvoir de Maduro est une nouvelle fois remis en question lorsque

Juan Guaidó s'autoproclame président par intérim le 23 janvier 2019 et est

soutenu par 50 pays de la communauté internationale notamment la

France et les États-Unis.

Officiellement,

par les élections législatives du 6 décembre 2020, Nicolás Maduro souhaite

récupérer le pouvoir législatif, l'opposition étant à la tête du parlement

depuis 2015. Dans la pratique, Maduro qui a gouverné par décret, n'a jamais

cessé d'avoir le pouvoir législatif; l'opposition a été privée de ses

prérogatives. De ce fait, l'opposant Juan Guaidó, demande à ses

partisans de s'abstenir, d'autant plus que les élections ne seront pas

supervisées par les observateurs, estimant que les conditions démocratiques ne

sont pas présentes. En juin, juillet, août, la composition du conseil

constitutionnel, garant institutionnel d'une gestion électorale démocratique,

fait débat lorsque des membres sont nommés sans qu'il y ait eu consensus.

Pourtant, ce boycott est une erreur, déjà commise lors des élections

législatives de 2005 par l'opposition, après leur défaite lors du referendum

révocatoire en 2004. Chávez avait alors pu s'emparer de tous les

pouvoirs.

Photographie d'un bureau de vote boycotté, le 06 décembre 2020, à Caracas

Un fort taux d'abstention de 69% a été observé au

cours de ces élections législatives du 06 décembre. La coalition soutenant

Maduro, le Grand Pôle

patriotique Simón Bolívar, le

GPPSB,

a obtenu 67,7% des suffrages contre 18% pour l'opposition. Les deux principaux

partis qui composent actuellement le parlement sont le Parti

socialiste unifié du Venezuela, le

PSUV,

principale composante du GPPSB, avec 253 sièges et le parti social-démocrate, Acción

Democrática, avec 11 sièges.

Un pouvoir de plus en plus contesté

Il n'y a pas qu'une seule opposition, mais une diversité dont les leaders sont notamment Juan Guaidó, Henrique Capriles, Leopoldo López, María Corina Machado ou Antonio Ledezma. Le parti communiste, s'étant dissocié du parti de Maduro à la fin de l'année 2020, devient aussi un opposant. Ces partis, subissant les dérives autoritaires et ayant des stratégies différentes, ne peuvent faire bloc pour s'opposer au gouvernement. En effet, de vieux partis sont présents comme le parti social-démocrate Acción Democrática mais aussi des partis démocrates-chrétiens et différentes droites comme la droite néolibérale, la droite conservatrice et l'extrême droite. Juan Guaidó est de moins en moins soutenu. Il est perçu comme le « candidat de l'étranger », décrédibilisé par sa tentative de débarquement en 2020 et sans légitimité constitutionnelle. Par ailleurs, María Corina Machado et Antonio Ledezma souhaitent une intervention étrangère, y compris de l'extrême droite espagnole, Vox. Ce phénomène de radicalisation est dû à l'absence d'espace démocratique empêchant le dialogue.

Malgré le manque de légalité, l'opposition a approuvé, le 26 décembre 2020, le projet de Guaidó de continuer les travaux parlementaires « à travers une commission déléguée jusqu'à ce qu'aient lieu des élections présidentielles et parlementaires libres », d'après le journal Le Monde. Parallèlement, la nouvelle législature a pris ses fonctions le 05 janvier 2021. Le 25 janvier, le conseil européen affirme « ne pas reconnaître le résultat des élections législatives [...] [et] ne considère plus Juan Guaidó comme président de l'Assemblée nationale et président intérimaire de la République » d'après Le Figaro. Aussi, le 22 février, le conseil européen ajoute 19 hauts fonctionnaires dont 2 députés de l'Assemblée non élue, l'un du parti Accion Democratica et l'autre du parti Primero Justicia, sur sa liste des personnes sanctionnées regroupant maintenant 55 personnes. Le 04 février, l'administration américaine de Joe Biden a annoncé que les États-Unis maintiennent leur soutien à Guaidó et exclue toute négociation avec Maduro, étant ouvertement antiyankee. Maduro avait d'ailleurs déclaré dans un discours de septembre 2013, « Yankees go home! ».

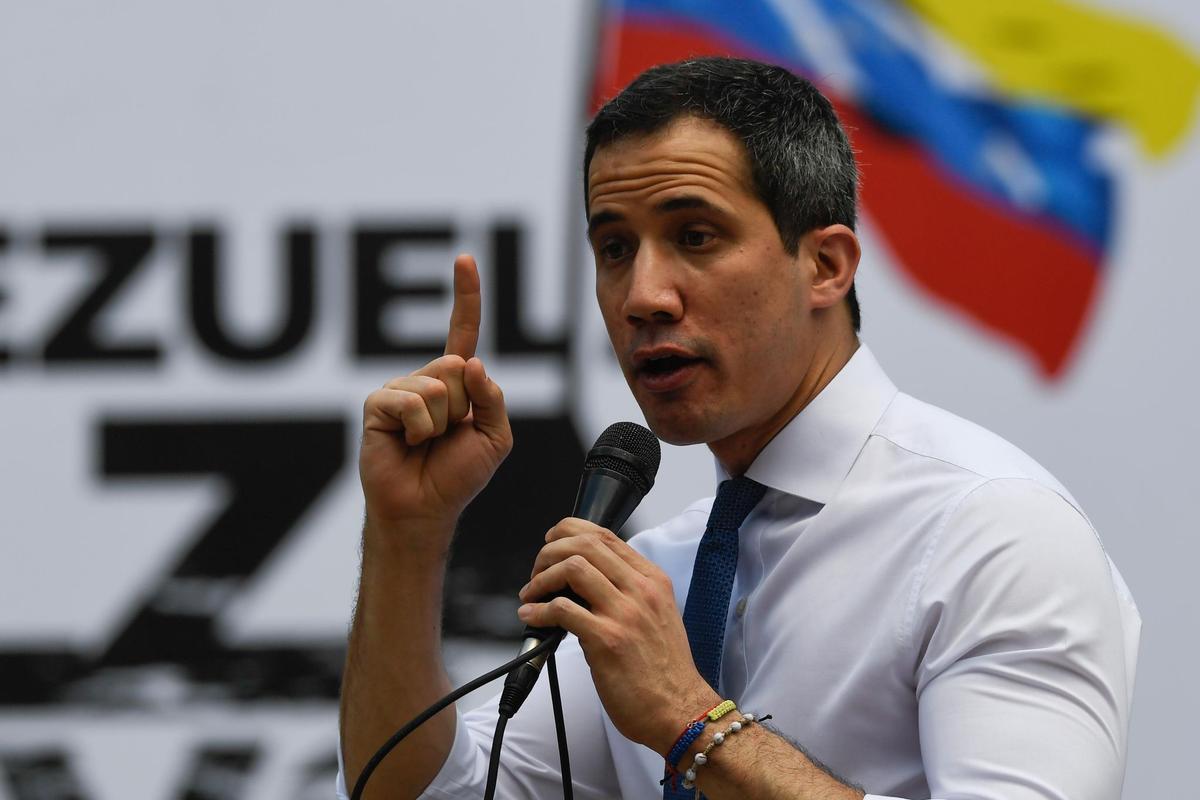

Photographie de Juan Guaidó, le 22 octobre 2020, à Caracas.

D'après Olivier Compagnon et Florian Delorme, la fin de ce régime autoritaire serait possible grâce à l'armée qui est pour l'instant fidèle à Maduro, l'état-major, choisi rigoureusement, étant corrompu. En effet, l'état-major possède les entreprises nationalisées et donc d'importants capitaux et bénéficie d'une présence au gouvernement; 1/3 des ministres sont des militaires. Les soldats de rang souffrent comme la population des pénuries et de l'hyperinflation, atteignant 4 000% entre juillet 2019 et juillet 2020, et sont fortement réprimés ce qui évite les désertions.

Flora Lecland