Des sanctions politiques

Hugo Chávez meurt au cours de son quatrième mandat le 5 mars 2013, de nouvelles élections présidentielles sont organisées le 14 avril. Le scrutin voit s'affronter les deux têtes d'affiche, issues des deux partis majoritaires à savoir d'un côté Nicolás Maduro du Parti socialiste unifié ( P.S.U.V. ), considéré comme l'héritier de Chávez, il est président par intérim depuis la mort de ce dernier et de l'autre côté nous avons Henrique Capriles, qui représente la coalition de droite: Table de l'unité démocratique ( M.U.D. ). Finalement Maduro remporte la majorité de justesse, mais très vite les résultats sont contestés non seulement par l'opposition, mais aussi par l'O.E.A., l'Organisation des États américains, qui réclame également le recomptage des votes.

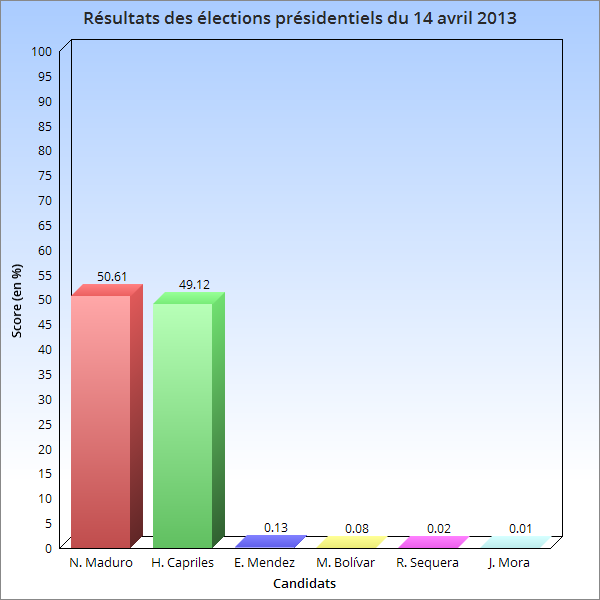

Graphique en barres représentant les résultats des élections présidentielles du 14 avril 2013.

De son côté, Maduro clame haut et fort la légitimité de son élection, mais soupçonne les États-Unis et Barack Obama qu'il qualifie comme le « grand chef des diables » de soutenir Capriles, d'autant que la Maison-Blanche refuse de reconnaître Maduro. Maduro se justifie en disant que: «C'est Obama lui-même, pantin de ce pouvoir impérial qui est derrière le financement en dollars de cette droite qui veut détruire la démocratie vénézuélienne», l'accusant non seulement de soutenir l'opposition mais aussi d'être à l'origine des violences post-électorales ayant fait neuf morts.

Photographie des violences post-électorales, prise le 15 avril 2013, à Caracas.

Obama critique également la tenue des élections et la tourmente qui s'ensuivit, estimant que les droits des Vénézuéliens ont été bafoués. Sous Trump, les relations diplomatiques avec Caracas ne s'arrangent pas, refusant comme son prédécesseur de reconnaître la légitimité des élections de 2013, qualifiant Maduro de dictateur au même titre que Bachar el-Assad ou Kim Jong-un.

Le 10 août 2017, l'Assemblée confirme les fonctions de président de Maduro, la réaction américaine ne se fait pas attendre. Le lendemain, Donald Trump déclare: « Nous avons de nombreuses options pour le Venezuela, y compris une possible option militaire si c'est nécessaire. Nous avons des troupes dans le monde entier, parfois très loin. Le Venezuela n'est pas très loin. Et les gens souffrent et meurent » ; Steven Mnuchin, le secrétaire du Trésor américain ajoute : « Chaque personne qui participera à l'Assemblée constituante et qui affaiblit le processus démocratique au Venezuela doit savoir qu'elle s'expose à des sanctions américaines ».

Une fois de plus, le président américain relance la doctrine Monroe et entre en rupture avec la politique de bon voisinage.

Cependant Trump reste énigmatique quant à une réelle possibilité d'intervention militaire, dans le but de changer de régime, le gouvernement de Caracas dénonçant de son côté ce qu'il considère comme une menace et « un acte de folie d'un extrémisme suprême ».

Émission du journal Le Monde parue le 09 février 2019 et expliquant les tensions politiques entre le Venezuela et les États-Unis.

Ainsi, lors des élections présidentielles vénézuéliennes de 2018 Maduro l'emporte mais cette fois l'Assemblée comme le Congrès américain refusent de reconnaître le nouveau mandat de Maduro, en boycottant les résultats et soutiennent le candidat de l'opposition Juan Guaidó qui s'est autoproclamé président le 23 janvier 2019.

En soutenant Guaidó le gouvernement américain espère avoir un processus de démocratisation au Venezuela, dans le but d'avoir un accès aux puits de pétrole, cependant les sanctions sont surtout économiques et Washington n'en est pas à son coup d'essai, car dans le passé il avait déjà apporté son soutien lors de tentatives de coups d'états militaires.

Benoît Palmero